【トピックス】

エレメンタル土壌微生物

篠原 信

農研機構

1.はじめに

都会であっても、土壌はそう珍しいものではない。公園を歩けば、植え込みの足元には土壌がある。田舎に行けば、舗装されていない場所はみな土壌。陸上では、土壌があるのは当たり前。そして土壌には、植生が豊かに育っている。陸上に生きる私たちには、きわめて当たり前な存在である土壌は、人工的に製造することがつい最近にいたるまでできなかった。土壌に含まれる微生物は、非土壌媒体に移してもうまく機能しないからだ。土壌の最も重要な機能、それは生物の遺骸や排せつ物などの有機物を分解し、植物に無機養分を供給する機能 (無機養分生成能) だろう。それなしには、植物が土壌の上で繁茂することはできないのだから。もし無機養分生成能がなければ、陸上は生物の遺骸や排せつ物が腐敗し、腐敗した有機物では植物が育たず、死の世界に変わってしまうだろう。無機養分生成能は、陸上生物が反映するために不可欠な機能だといえる。しかし無機養分生成能を非土壌媒体で再現することは、これまで困難だった。

1-2 土壌の必須機能:無機養分生成能とは

土壌と非土壌とで、有機物の分解の進み方は大きく異なる。土壌であれば有機物は微生物の作用で分解され、植物の生育に好適な無機養分を生成する。しかし非土壌では、有機物は微生物の分解を受けるものの、腐敗する。腐敗した有機物に植物を植えても根が傷害を受け、うまく育たない。場合によっては枯死してしまう。土壌も非土壌も、同じように微生物が有機物を分解しているのに、なぜこのような違いが生まれるのだろうか?

決定的な違いは、「硝酸化成」の有無だ。土壌では2段階の微生物分解が進む。1段階目は、有機物からアンモニアを生成するアンモニア化成。2段階目は、アンモニアから硝酸を生成する硝酸化成。土壌中では、有機物の分解はこの2段階を経る。しかし非土壌の環境だと、有機物の分解は1段階目のアンモニア化成で止まってしまう。これがいわゆる「腐敗」の状態となり、腐敗した有機物では植物も養分を吸収することができず、根が傷み、生育しない。多くの植物は好硝酸性植物と言って、硝酸を好んで吸収するという点も大きい1)。

硝酸化成を担う微生物は、すでに知られている。硝化菌と呼ばれる (アンモニアを亜硝酸に変換するアンモニア酸化菌、亜硝酸を硝酸に変換する亜硝酸酸化菌の総称)。ならば非土壌に硝化菌を加えれば硝酸化成が進むようになり、土壌と同じように無機養分生成能を付与できそうなものだ。しかし実際にはうまくいかない。たとえば、非土壌の媒体としての水に、生ゴミなどの有機物を加えると、たとえ硝化菌を水に植菌したとしても、硝酸化成は進まない。これは、硝化菌が高濃度の有機物 (2 g/L以上) の曝露を受けると不活性化するためだ1)。硝酸化成は有機物が分解していく過程で働く微生物の反応であるにも関わらず、それを担う硝化菌は有機物の曝露に弱いという、ちょっと矛盾めいた性質を備えている。

このため、非土壌の媒体 (水やバーミキュライト、ロックウール、炭など) に硝化菌を加えたとしても、有機物を加えたために硝化菌は不活性化し、アンモニア化成で分解が止まり、「腐敗」して終わっていた。非土壌媒体では硝酸化成を再現することが困難。これが、人工的に土壌を創製できない大きな原因だった。

このことは、実際の栽培技術にも大きく影響する。土壌を使用しない栽培技術、水耕栽培 (あるいは養液栽培と呼ばれる) 技術がある。植物工場などで導入される、植物に好適な無機養分を含む液体を根に流し込み、生育を最大化する技術だ。しかし養液栽培では、無機肥料 (化学肥料) は使えても、有機質肥料は使えなかった。水の中に有機質肥料を加えれば水が腐敗し、根がダメージを受けて、植物が育たないからだ。近年、農林水産省は「みどりの食料システム戦略」を打ち立て、有機質肥料の利用を促し、化学肥料の使用量を大きく低減しようと計画している。しかし、養液栽培ではそもそも、有機質肥料を使うことができなかった。それもこれも、非土壌媒体を土壌に変える技術がなかったためだと言える。

筆者はまず、養液栽培で有機質肥料を使える技術を開発することにした。養液栽培は研究開始当時、140年以上の歴史を誇っていたが、有機質肥料の利用は不可能とされたままだった1-3)。有機質肥料はどのように分解され、植物に吸収されるのだろうか。土壌肥料学や植物生理学の教科書をひもとくと、上述したアンモニア化成、硝酸化成という2段階の分解過程が紹介されている4)。この2段階の分解を経ることで、窒素成分は植物に好適な硝酸が供給される。つまり、土壌が備える無機養分生成能とは、アンモニア化成と硝酸化成を同時並行的に進める機能に他ならない。しかし、2段階目の硝酸化成を、水中のような非土壌媒体で再現することは、過去の研究者が失敗の山を築いていた。特にNASAケネディ宇宙センターでは、90年代に7年間、Breadboard Projectと称して、養液栽培で有機質肥料を利用する研究を行ってきたが、最終的に失敗に終わった2,3)。水中では硝化菌を加えてもやがて硝酸化成が進まなくなり、有機物が腐敗した状態にとどまってしまい、植物がうまく育たなかった。

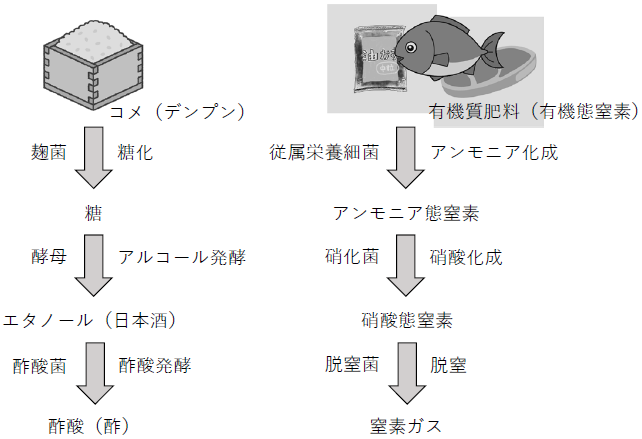

筆者は、アンモニア化成と硝酸化成の2段階の分解が、ある微生物反応と似ていると感じていた (図1)。日本酒の醸造過程だ。日本酒造りは、デンプンを糖に変える糖化と、糖をエタノールに変換するアルコール発酵の2段階で進む。この2つの分解反応が同時並行的に進むことから、並行複式発酵法と呼ばれている5)。そして、酒造りで注意しなければならないのは、第3の反応、酢酸発酵だ。エタノールが酢酸に変わる酢酸発酵は、「酒が酢になる」と言われるように、酒造りでは回避する必要のある反応だ。そして、この「第3の反応を防ぐ必要がある」という点でも、土壌中の窒素分解は似通っている。アンモニア化成、硝酸化成の2段階の反応を経た後、第3の反応である脱窒が起きると、せっかくの植物に好適な養分である硝酸が、窒素ガスに変換されてしまう。植物に養分を効率よく与えるには、第3の反応を抑える必要がある。

第1、第2の反応は進めたいが、第3の反応は抑えたい。この、日本酒醸造での考え方は、土壌での有機物分解とアナロジーがあった。筆者はそのアナロジーから類推して、非土壌でもアンモニア化成、硝酸化成を再現しつつ、第3の脱窒反応を抑える工夫はないか、研究を開始することにした。最終的には、水中のような非土壌媒体でも次の3つの注意点を守れば、アンモニア化成、硝酸化成を進めることができることが判明した。すなわち、①微生物源として土壌 (微生物の豊富な自然土壌) を水中に加える (5 g/L程度)、②有機物 (C/N比11以下) の添加量を1 g/L以下に抑える、③2週間以上曝気することで、水中でも硝酸化成まで進み、硝酸などの無機養分が生成することが明らかとなった。しかも、第3の反応である脱窒を抑えることができた。

なぜ、これまで困難だった硝酸化成を実現し、かつ脱窒を抑えることができたのか。それは、有機物の添加量と、添加のタイミングが大きく寄与している。有機物を2 g/L以上添加すると、硝化菌が有機物の曝露によりダメージを受け、不活性化 (死滅していると推定される) し、硝酸化成が進まなくなる1)。このため、有機物の添加量を1 g/L以下に抑えることで、硝化菌へのダメージを軽減することができた。また、有機物の添加のタイミングを培養初期にとどめることで、脱窒を抑えることができた。脱窒は、次の二つの条件がそろうと活性化しやすい。酸素源としての硝酸イオンと、エネルギー源としての有機物が、同時併存することだ。もし硝酸イオンが存在する環境に有機物を加えると、脱窒を活性化させる二つの条件 (有機物と硝酸の同時併存) がそろってしまう。

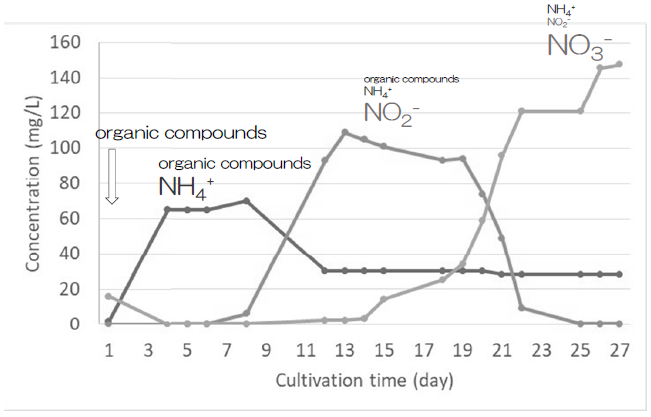

しかし筆者の発見した培養法だと、有機物 (鰹煮汁など、C/N比11以下の窒素含量の高いもの) の添加は少量 (1 g/L以下) かつ、培養初期にしか加えない。これにより、有機物が残存する過程では硝酸はまだ生成しておらず、硝酸が生成し始めるころには有機物は分解されている (図2)。こうして、硝酸イオンと有機物の同時併存が起きないように工夫することで、脱窒を抑えることに成功した。水中でアンモニア化成、硝酸化成を同時並行的に進めるこの手法は、日本酒醸造の発酵法になぞらえ、並行複式無機化法 (multiple parallel mineralization、MPM) と呼んでいる1)。

このMPM法で水中微生物を培養し、その培養液を養液栽培の養液として利用すると、有機質肥料を加えながら養液栽培を実施することができる。これが、2005年に基礎技術が確立した、有機質肥料活用型養液栽培 (プロバイオポニックス) だ1),6)。本栽培方式を導入する生産者は全国で少しずつ増え、2022年3月には独自JAS規格である「プロバイオポニックス技術による養液栽培の農産物」が成立した7)。プロバイオポニックスとは、微生物を活性化さることを意味するプロバイオティックスと、養液栽培を意味するハイドロポニックスを組み合わせた造語である。今後、栽培技術として普及を進めていく予定である。プロバイオポニックスは、非土壌媒体である水に無機養分生成能 (アンモニア化成、硝酸化成の同時並行的な進行により、有機物が無機養分に分解される機能) を付与する技術だと言える。これにより、土壌を一切使わず、有機質肥料を加えながら植物を栽培できるようになった。これはすなわち、非土壌媒体から土壌を人工的に創製したことも意味する。

2.土壌創製技術

水以外の非土壌媒体、たとえばポリウレタンのような人工樹脂や炭、バーミキュライト、ロックウールといった多孔質の媒体に、MPM法で培養した微生物を固定化し、これをカラム状に充てんする。上から有機物を加え、翌日、水で洗浄すると、下部の開口部から硝酸や無機リン酸を含む無機養分を回収することができる。これは、非土壌媒体に土壌と同じような無機養分生成能を付与したことになる。

少し余談になるが、こうした創製土壌カラムを用いると、有機物を分解して生成した無機肥料を供給することが可能になる。これまで無機肥料と言えば実質、化学肥料を意味してきた。無機肥料として販売されているもののほとんどは、化学的に製造された化学肥料だったからだ。しかし本技術を利用すれば、「有機由来の無機肥料」というこれまでにない概念の無機肥料を提供することが可能になる8,9)。これまで有機農業では、即効性の無機肥料を利用したくても、有機物由来、あるいは天然由来のものはほとんどなかったため、利用ができなかった。しかし本手法で製造した無機肥料なら、有機JAS認証に適合した無機肥料を提供することが可能になるかもしれない。

さて、無機養分生成能を付与した非土壌媒体は、土壌と同様、有機質肥料を加えながら植物を栽培することが可能となる。これは意外なことだが、人類史上初めてのことになる。土壌はありふれた存在だが、非土壌媒体を土壌と同じように、無機養分生成能を付与する技術はこれまで存在しなかった10)。

非土壌媒体を土壌のように扱える技術、土壌創製技術は、何をもたらすのだろうか。まず、これまでの「土づくり」では難しかった、物理性のデザインが可能になると考えられる。農家が実施する土づくりは、田畑に堆肥などを加え、あとは土壌生物のはたらきに任せる、なりゆき任せであった。しかも、土壌生物が豊かに、そして土壌の物理性が改善される10年を要すると言われてきた。しかし土壌創製技術では、ロックウールや人工樹脂など、あらかじめ狙った物理性を備えた多孔質媒体にMPM法の微生物を固定化することで、期待通りの物理性を備えた創製土壌を提供することが可能になる。土壌の物理性のデザインは、これまで望んでもできなかったことだが、土壌創製技術ならそれが可能となる。

物理性のデザインが可能になることで、今後、理想の土壌がどのような物理性を備えればよいのかが逆に明らかにできるだろう。これまでにも膨大な数の研究が行われ、土壌の物理性の研究が行われてきたが、土壌は採取場所がわずか10 cm離れているだけで物理性が大きく異なることもあり、再現可能な形でデータを出すことが難しかった。土壌創製技術は、様々な物理的パラメーターを示す非土壌媒体を検討することにより、土壌微生物を活性化し、植物の生育を最大化する物理性パラメーターを明らかにすることが可能になるかもしれない。そのデータは、自然土壌を用いる有機農業で、理想の土壌が備えるべき数値的目標を明らかし、その目標を達成するにはどのような手段が適当なのかを提案することも可能になるかもしれない。

土壌創製技術は、超軽量の創製土壌を提供することも可能となる。自然土壌は鉱物が主体のため重量が大きい。このため、屋上緑化をしようとしても重過ぎて土壌を屋根の上に置くことはできなかった。しかしポリウレタンなどの人工樹脂を創製土壌にすれば、超軽量であり、屋上緑化が強度的に無理とされていた場所でも農業生産が可能になるかもしれない。

炭を創製土壌とする場合、地球温暖化対策の一つになる可能性がある。地球温暖化対策として、炭素貯留という技術がある11)。農作物などの植物体を炭 (バイオ炭) にして、これを田畑などに鋤き込めば、有機物が分解されて二酸化炭素として大気で増えるのを防ぐことができる。これが炭素貯留だが、あまりに大量の炭を田畑に鋤き込むと、土壌微生物を希釈することになり、有機物を分解するなどの機能が損なわれる恐れがある。このため、炭を田畑に鋤き込む量は少量に抑える必要がこれまではあった。しかし土壌創製技術で土壌化した炭は土壌と同じとみなすことができる。田畑の上に厚く積層しても、農業生産が可能であれば、炭素貯留できる量を大幅に増やすことができる。土壌創製技術は、これまで実現できなかったことをブレークスルーする可能性がある。

3.病害抑止土壌

創製土壌には興味深い性質が認められる。病害抑止土壌と似たような性質を示すことだ。病害抑止土壌とは、その土壌で栽培を繰り返しても特定の土壌病害がなぜか発生しない、世界各地で確認されている土壌のことだ。病害抑止土壌を人工的に創製できれば、土壌病害を防ぎ、農業生産を最大化できるとして研究が盛んに行われてきたが、なぜ病害抑止効果が現れるのか、そのメカニズムは明らかではなかった。また、病害抑止土壌を人工的に再現することもできなかった。

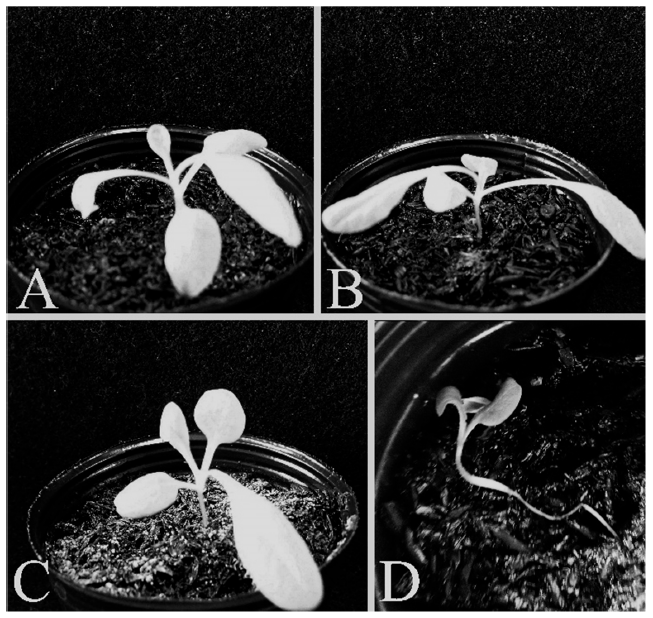

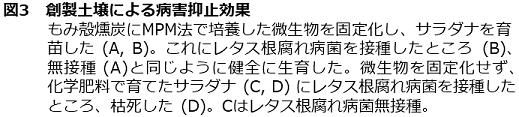

MPM法で培養した微生物を炭やバーミキュライトなどの非土壌媒体に固定化し、創製土壌とし、トマトやレタスなどを育てると、病原性フザリウムを接種しても病害が発生しない (図3)12)。創製土壌では病原性フザリウムの増殖が抑制されることが明らかとなっている (MPM法による培養液には抗菌性物質は含まれておらず、微生物が病原菌に直接作用しているものと思われる)13)。本法を用いれば、病害抑止土壌を人工創製できる可能性がある。今後、病原性フザリウム以外の病原菌についても病害抑止効果を示すか、検討を進めている。

4.エレメンタル土壌微生物・・・土壌微生物のモデル化

上述の土壌創製技術では、土壌を微生物源として培養するため、メタゲノム解析をすると1万種以上の微生物が含まれている。このため、どの微生物がどのような機能を示すのか、明らかにするのは困難だ。これは自然土壌にもあてはまることだ。土壌微生物は「無数の」という形容がよくなされるように、非常に多種多様な微生物が土壌に生息していることが土壌微生物の研究を難しくしている。もし限られた微生物だけで土壌を再現できたら、「モデル土壌」として様々な研究が可能になるだろうが、これまでそもそも、土壌を創製することができなかった。土壌創製技術はそれを可能にしたものの、微生物種が多すぎるという点では同じ課題があった。

そこで京都大学の安藤晃規助教、小川順教授とともに、限られた微生物種だけで土壌微生物のモデル系を作れないか、研究を開始した。上述したように、土壌の最も重要な機能は、有機物を分解して無機養分を生成する、無機養分生成能だ。これを限られた微生物だけで再現できれば、土壌微生物のモデルとして、非常にシンプルな実験系を構築できる可能性がある。種々検討したところ、アンモニア化成を担う従属栄養細菌1菌株、アンモニア酸化菌1菌株、亜硝酸酸化菌1菌株の合計3菌株さえあれば、無機養分生成能を再現できることが分かった。また、この3菌株を非土壌媒体に固定化すれば、自然土壌と同様に、有機物を肥料として加えながら植物を栽培することが可能であることが明らかとなった。こうした、土壌の重要な機能である無機養分生成能を、3菌株だけで再現したこの微生物の組み合わせを、エレメンタル土壌微生物と呼んでいる。エレメンタル土壌微生物を基礎として、他の微生物を1種ずつ加えて検討していけば、土壌微生物の働きを分析的に解明することが可能と思われる。これまで、あまりにも多種多様過ぎて解析が困難だった土壌微生物の世界を、解析的に研究できる手法として、今後の発展が期待される。

また、実用面でも大きく期待ができる。土壌微生物を人為的に構成することはこれまで不可能であり、土着の微生物をそのまま生かし、成り行き任せにするしかなかった。しかし、エレメンタル土壌微生物に微生物を随時追加し、機能を強化することで植物病原菌の増殖を抑えたり、植物の生育を最大化させる微生物 (plant growth promoting rhizobacteria、PGPR) を加えたりすることが可能になるだろう。「土壌微生物のデザイン」という、これまで不可能だった技術開発が可能になるだろう。

5.月を緑の星にする

これまでの土壌微生物学の研究は、土壌をあるがままに受け入れ、それを研究するしかなかった。しかし1 cm離れた土壌を一つまみすると、含まれる土壌鉱物も、微生物相も大きく異なる。このため、100 mLほどの土壌のコアサンプルを採取したら、均一に混ぜるという均質化の操作が欠かせなかった。しかしこの操作により、微小環境で作られていたはずの微生物相を破壊することになる。こうした均一化、平均化は、かえって土壌微生物の実相を明らかにする妨げになってしまう面がある。しかし、土壌創製技術は、エレメンタル土壌微生物の成功もあって、土壌を人工的に再構成することを可能にした。土壌には物理性・化学性・生物性の3つの側面があり、それぞれを改善することが農業生産を高めるのに重要なのだが、そのいずれも自然土壌をあるがままに受け入れるところから開始しなければならず、土壌を人為的にデザインすることはできなかった。だが、土壌創製技術は、土壌の物理性も、化学性も、そしてエレメンタル土壌微生物の成功により、生物性をもデザインを可能にした。デザイナー・ソイルという概念がこれで可能になったと言える。

テラ・フォーミングという技術概念がある14)。これは月や火星と言った地球外天体を、地球と同じように生命のあふれる星に変える技術体系を意味するものだ。しかし、月や火星の土 (微生物のいないレゴリス) を土壌 (無機養分生成能を備えた土) に変える技術はこれまでになく、テラ・フォーミングは事実上不可能だった。しかし、土壌創製技術なら、月や火星のレゴリスに無機養分生成能を付与することが可能だ15)。現在、スタートアップ企業が宇宙農業を実現すべく、この技術の実用化を進めている。いわば「月を緑の星にする」ともいえる宇宙プロジェクトに筆者も参加し、月での食糧生産を可能にする技術開発を進めている。

6.人糞尿の無機化

ロシアによるウクライナ侵攻は、世界の農業に大きな影響を与えようとしている。ロシアは侵攻前、重要な窒素肥料である硝酸アンモニウムの世界シェア45%を占めており、これが侵攻後、域外には輸出されなくなり、世界的に化学肥料の不足が起きている。このままでは、世界的に食料生産が大幅に低下する恐れがある。

そんな中、人糞尿を再び肥料として再利用すべきではないかという声が強まっている。人糞尿は、東アジアでは古くから肥料として活用されてきたが、先進国ではほぼ利用されなくなった。それには、歴史的な事情が関わっている。産業革命化のイギリスでは都市が過密になり、チフスやコレラなどの疫病が頻繁に発生するようになった。その原因の一つが「ナイトソイル」だった16)。ナイトソイルとは、当時、糞尿は壺などにためておき、夜になるとテムズ川に捨てるので、「夜の土」、つまりナイトソイルと呼ばれた。病気になった患者のナイトソイルが川に捨てられ、それがまた生活用水として利用されることで疫病が蔓延しやすくなった。のちにこうしたメカニズムが明らかになったことで、糞尿の扱いが厳しく規制されるようになった。糞尿を病気の原因としてとらえる傾向が強まり、また、化学肥料の登場で肥料に不足することがなくなったため、糞尿は下水処理場で分解され、浄化されるべき対象となった。

しかし化学肥料の製造には、大量のエネルギーが要る。特に、空気中の窒素ガスからアンモニアを製造するハーバー・ボッシュ法は大量の化石エネルギーを消費する。ロシアのウクライナ侵攻で化石燃料の需給がタイトになり、化学肥料の製造もコストが高くなる恐れがある。

また、石油が採りにくくなってきた可能性がある。石油を1 kcal採掘するのに投入するエネルギーは何kcal必要か、その比率を示したものをEROI (energy return on investment) というが、石油が噴水のように吹き出していた時代はEROIが200以上あり、1 kcalの採掘エネルギーで200 kcal以上の石油が採れていた。しかしシェールオイルなどはEROIが7~10と悪化している17)。石油がエネルギーとして意味を成すのはEROIが3.3以上でなければならないとされる。EROIの値が悪化している現状では、化学肥料を安価に製造できる時代がどれだけ続くか、見通せない状態にある。

このため、人糞尿の肥料としての利用が再び脚光を浴びつつある。筆者は宇宙農業での重要な肥料源として人糞尿に着目し、これを分解し、無機養分化する技術を開発している。硝酸や無機リン酸など無機成分にまで分解し、衛生的にも問題のない状態にすれば、宇宙基地での乗組員のための食料生産が可能になる。宇宙農業のための研究が、ここにきて地上での肥料不足に貢献する技術に転用できるかもしれない。目下、順調に技術開発が進んでいるが、詳細は今後、論文化して紹介していきたい。

7.おわりに

もともとは「水耕栽培で有機質肥料が使えないとされているなら、それを実現してみたいな」という着想から始まった研究だが、それが思わぬことに、土壌を創製する技術ともなり、様々な有機物を無機肥料化することも可能になることが明らかとなった。また、MPM法による培養法なら、限られた微生物種によるエレメンタル土壌微生物の構成も容易となり、土壌微生物をモデル化することも可能になった。こうした派生技術が多数生まれるとは、研究開始当初、思ってもみなかった。研究者としては、大変な鉱脈を探り当てたものだと喜んでいる。

他方、懸念もある。土壌という、いわば「渾沌」そのものを解析対象にしてしまってよいのだろうか、という不安だ。「荘子」には、行き倒れになっている二人の神を渾沌が助けたことから、そのお礼に「渾沌には目、鼻、口、耳の穴がない。7つの穴を掘ってやろう」としたところ、渾沌は死んでしまった、というエピソードが掲載されている18)。

渾沌 (カオス) は渾沌のままだからこそ生命力を示すのであって、それに「目鼻」をつけてしまっては、その生命力を削ぐことになりかねない。エレメンタル土壌微生物は、これまで渾沌としていた土壌微生物の世界に「目鼻をつける」端緒になる技術と思われるが、そうすることで、「土壌は人工的に創製できる時代だから、いくらでも土壌を壊して構わない」と人類が考え始めたら、それは危険だ。

土壌微生物は、もしかしたらその場で何百万年、あるいは何千万年も生息し続け、様々な環境変化を潜り抜けてきたのかもしれない。その都度、新たな仲間を組み入れ、どんな環境変化にも対応できる柔軟性を獲得してきた可能性がある。そんな土壌微生物を軽んじたとしたら、重要な微生物資源を損なう恐れがある。筆者が実験してきたところでは、硝化菌 (アンモニア酸化菌、亜硝酸酸化菌) は気温が45℃を超えるあたりから活動が難しくなる10)。もし地球温暖化が進み、真夏の猛暑でその気温を超える時期が一定期間あったとしたら、硝化菌が耐えられなくなる恐れがある。そうなれば、自然土壌の無機養分生成能が損なわれる恐れもある。

新しい技術で危機を乗り越えることを人類は繰り返してきたが、新しい技術に甘えて今までの資源を損ない、環境を破壊すれば、ついには取り返しのつかない地点 (ティッピング・ポイント) を迎える恐れもある。

本研究が、自然土壌の驚異的な力を明らかにし、さらに強める方に役立ってくれればよいが、新しい技術が自然土壌を置き換え可能だと考える傲慢さを招くのであれば、それはかえって危険を招く恐れがある。新しい技術の利活用は、これまでの財産を損なわない形で進められることを、一研究者として願っている。

謝辞

土壌創製技術の研究では、ALCAのプロジェクトで共同研究をしている京都大学の安藤晃規助教、富山県立大学の加藤康夫教授、慶應義塾大学の宮本憲二教授、名古屋大学の高野雅夫教授のお力によるところ大であり、この場でお礼を申し上げたい。本研究はそればかりでなく、様々な大学研究者、農業試験場の研究者、多数の学生、スタッフ、企業、農業生産者、個人の方のご協力、ご支援を得て進めてくることができた。改めて深くお礼を申し上げたい。

文献

1) Shinohara, M., Aoyama, C., Fujiwara, K., Watanabe, A., Ohmori, H., Uehara, Y., Takano, M.: Soil Sci. Plant Nutr., 57, 190 (2011).

2) Garland, J. L., Mackowiak, C. L., Strayer, R. F., Finger, B. W.: Adv. Space Res., 20, 1821 (1997).

3) Strayer, R. F., Finger, B. W., Alazraki, M. P.: Adv. Space Res., 20, 2009 (1997).

4) 久馬一剛: 新土壌学、朝倉書店 (1984).

5) 布川弥太郎、合瀬健一: 日本醸造協会雑誌、71, 645 (1976).

6) 篠原 信、上原洋一、河野真人、岩切浩文: 特許第5071897号 (2005).

7) https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2021/ze220301.html

8) 篠原 信: 特許第5388096号 (2008).

9) 篠原 信: バイオサイエンスとインダストリー、71, 224 (2013).

10) Meeboon, J., Nishida, R., Iwai, T., Fujiwara, K., Takano, M., Shinohara, M.: Sci. Rep., 12, 785 (2022).

11) 伊藤昭彦: 日本生態学会誌、52, 189 (2002).

12) Meeboon, J., Ando, A., Ogawa, J., Miyamoto, K., Kato, Y., Shinohara, M.: Sci. Rep., 12, 7968 (2022).

13) Fujiwara, K., Iida, Y., Iwai, T., Aoyama, C., Inukai, R., Ando, A., Ogawa, J., Ohnishi, J., Terami, F., Takano, M., Shinohara, M.: MicrobiologyOpen, 2, 997 (2013).

14) 橋本博文: 日本機械学会誌, 101, 71 (1998).

15) https://towing.co.jp/2022/02/07/obayashi/

16) 久馬一剛: 肥料科学、35, 75 (2013).

17) ウィリアム・R・クラーク: ペトロダラー戦争、作品社 (2013).

18) 福永光司:『荘子』内篇應帝王篇、第七、朝日新聞社 (1966).